あらためて OCuLink について調べる

最近の中華製ミニPC など見かける OCuLink ですが、ミニPC にグラフィックボードを外付けする(eGPU)文脈で語られることが多いようです。

知らない人は知らない規格だと思いますし、私もあまり興味がなかったのですが Minisforum N5 の購入を機会に OCuLink に興味が出てきました。

「アレが動いた、コレが動かなかった」といった話はたくさん見かけるのですが、「そもそも OCuLink とは何か」については意外と情報が少ないので調べてみます。

そもそも OCuLink とは

ざっくり言うと、PCI Express(PCIe)をケーブルで取り回すための規格という理解で概ね正しいです。

本来は PCIe 3.0 x4 / x8 の利用が想定された規格ですが、PCIe 4.0 x4 / x8 の接続でも広く利用されており、実質的には PCIe 4.0 に対応した技術として認知されているようです。

PCIe 信号をケーブルでそのまま伝送・接続するため、Thunderbolt 4 / USB4 の PCIe トンネリングと比べると低遅延・高帯域幅のデータ伝送が行えます。

元々はデータセンターなどのエンタープライズ領域で、サーバー内外で柔軟な PCIe 接続を行うために利用されている技術でした。

OCuLink 自体は PCI-SIG *1 が 2012年ごろから 仕様策定を始めていたそうで、同時期に M.2(NGFF)や U.2(SFF-8639)、そして PCIe Gen4 の規格制定も進められていました。現在普及している技術の同期にあたると言えます。

OCuLink で利用されるケーブルとポートは SNIA *2 により規格制定された SFF-8611 と SF-8612 が採用されています。

| Date | ID | Title | Status | Document |

|---|---|---|---|---|

| SFF-8611 | MiniLink 4/8X I/O Cable Assemblies | Published 1 | PDF Link | |

| SFF-8612 | MiniLink 4/8X Shielded Connector | Published 1 | PDF Link |

繰り返しになりますが OCuLink は私たち一般消費者向けではなく、エンタープライズ領域のデータセンター向けです。

膨大なストレージや AI ワークロードのための大量の GPU を柔軟にシャーシ内外に配置・接続したり、シャーシ同士を接続するために使われています。

そこにミニPC ブームとゲーミング需要などが合わさって、一部(中華製)の製品に OCuLink ポート(SFF-8612)搭載されるようになってきたものと思われます。

OCuLink は決して実績の少ない怪しい規格ではありません。

身近?なところでは、FUJITSU の PRIMERGY シリーズで利用実績を確認できます。

PRIMERGY RX2530 M5 のマニュアルには OCuLink を使ったラックベースユニットオプションの記載(P.10 の A-46)があります。

中華製 PC への OcuLink の搭載に関して考察すると、AI 需要以前に Bitcoin など仮想通貨のマイニング(採掘)のために GPU を大量に接続するために中国国内で使われ始め、中国のエンジニアやメーカーにノウハウが蓄積された影響が大きかったのではないか予想できます。

2021年に中国でマイニングが違法になったことも関係しているかもしれません(確証は何もないので与太話と思ってください)。

OCuLink コネクタとケーブル

OCuLink は USB のような一般への普及を想定した規格ではないので、関連商品や説明に前述の規格名が出てきます。まず、SFF-8611 / 8612 が何なのか知っておかないと混乱しがちです。

ざっくり以下のように考えておくと理解しやすいと思います。

- SFF-8611 はプラグ含めたケーブルの規格で、オス - オス の OCuLink ケーブルのこと

- SFF-8612 はケーブルの差し込み口(ソケット)の規格で、OCuLink ケーブルのメス側のこと

ややこしいのですが SFF-8611 や SFF-8612 は規格名であって、1つのコネクタ形状やケーブル仕様を指すものではありません。

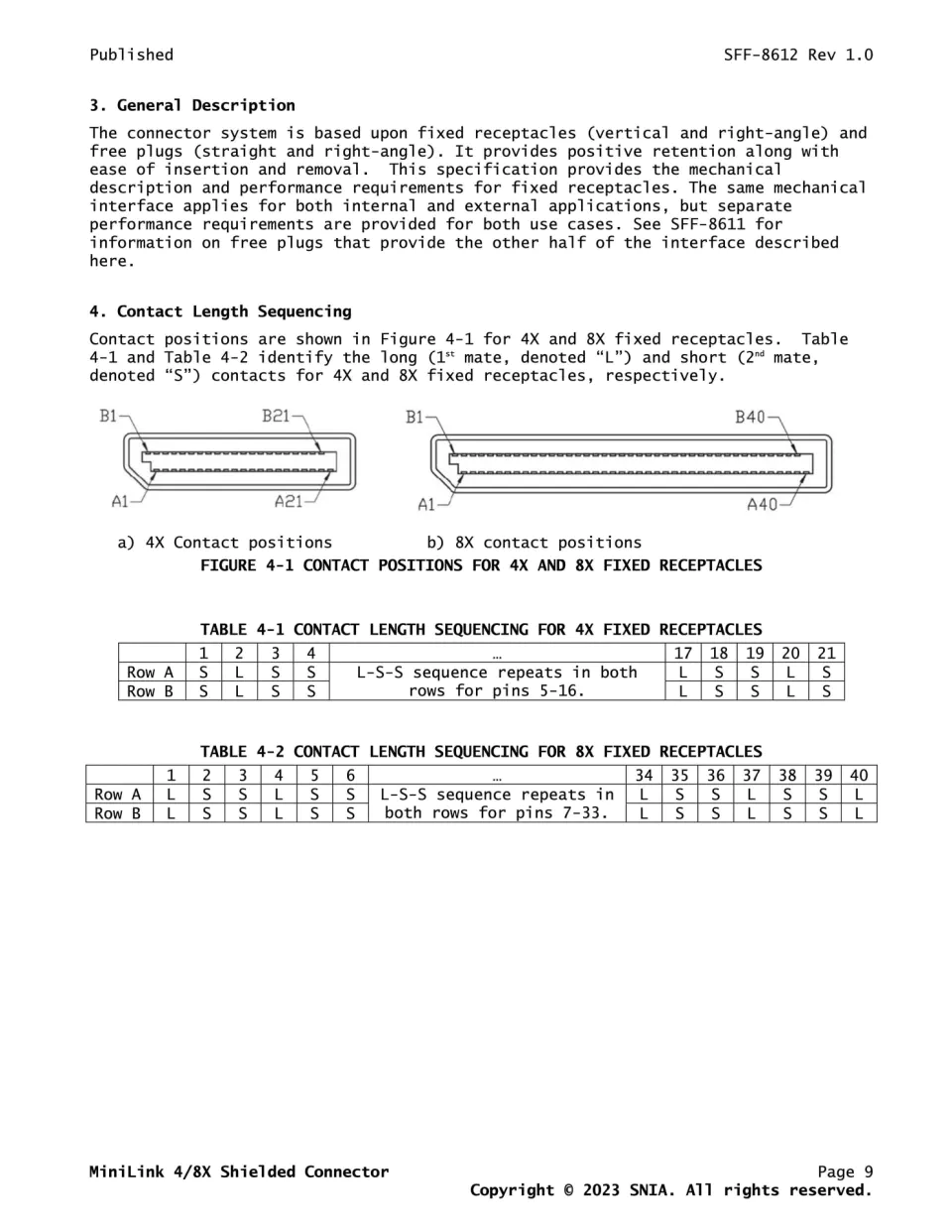

例えば、PCIe x4 レーンと x8 レーン向けのケーブルやコネクタは物理的に別物として定められています。

x4 コネクタと比べると x8 コネクタは幅が広い

出典:SFF-8612 Rev 1.0

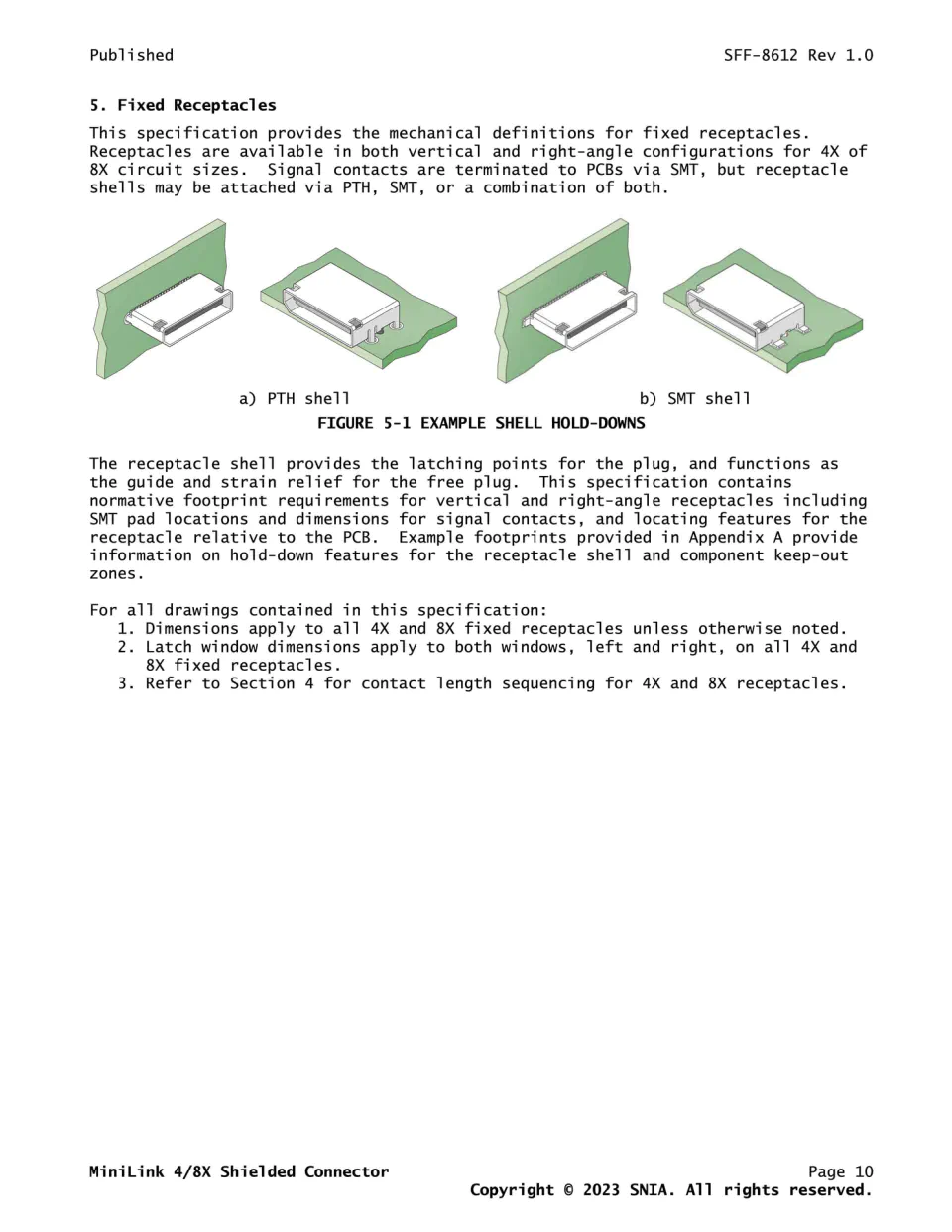

SFF-8612 シェル(OCuLink の受け口)のSMT(表面実装技術)と PTH(メッキスルーホール実装)の説明

出典:SFF-8612 Rev 1.0

PCIe x4 に対応したケーブルはそのまんま SFF-8611、または SFF-8611 i4 や SFF-8611 4x といった名前で流通しています。

一方 PCIe x8 に対応したものは SFF-8611 i8 とか SFF-8611 8x と記載されていることが多いです。

さらに、OCuLink ケーブルは片側が SlimSAS(SFF-8654)になっているタイプなど様々なバリエーションがあります。

「わかりやすさ」よりも「実用性重視」であり使い手にもそれなりの知識が要求されるのが、エンタープライズというか工業規格って感じがしますね。

ほとんどのミニPC についている OCuLink ポートは PCIe x4 対応の SFF-8611 i4 ですが、周辺機器やケーブルを揃えるときには仕様と目的をよく確認する必要があります。

また、PCIe データ伝送を直接行うという特性上、折り曲げや捻りがエラーや不調の原因になります。

規格上の最大ケーブル長は 1m。流通しているケーブルの多くは 50cm か 1m です。出来るだけ「短く・曲げない配線」を意識したケーブル選びが必要です。

電力供給の必要性

本来 PCIe ソケットは最大75W(12V / 6.25A)の電力供給能力を持ちますが、OCuLink ケーブルは基本的に電力を伝送しません。

PCIe エンドポイント(PCIe カードや PCIe デバイス)に必要な 12V を供給しないので、ケーブル接続だけでは PCIe エンドポイントは動作しません。

OCuLink to PCIe 変換カードや PCIe ドックにはかならず電源入力があります。これは PCIe エンドポイントをちゃんと動作させるためには、外部から電力供給が必要だからです。

SFF-8611 では外部接続ケーブルに限定して 30V(per contact MAX)、0.5A(per contact MAX)/ 1A(per power contact MAX )が定められています。

ただ、流通している OCuLink ケーブルは内部向け・外部向けという区分けがはっきりしないものが多く、要件に沿ったケーブルを見つけるのも、見分けるのも困難です。

また、要件に沿ったケーブルがあれば電力伝送ができるわけでもありません。ケーブル以外の要素もあるので「基本的に OCuLink は電力を伝送しない」と考えておきましょう。

OCuLink ホストポートの増設

OCuLink ポート(SFF 8612 i4)が備わっているのは一部の中華製ミニ PC の話で、普通の PC には OCuLink ポートはありません。

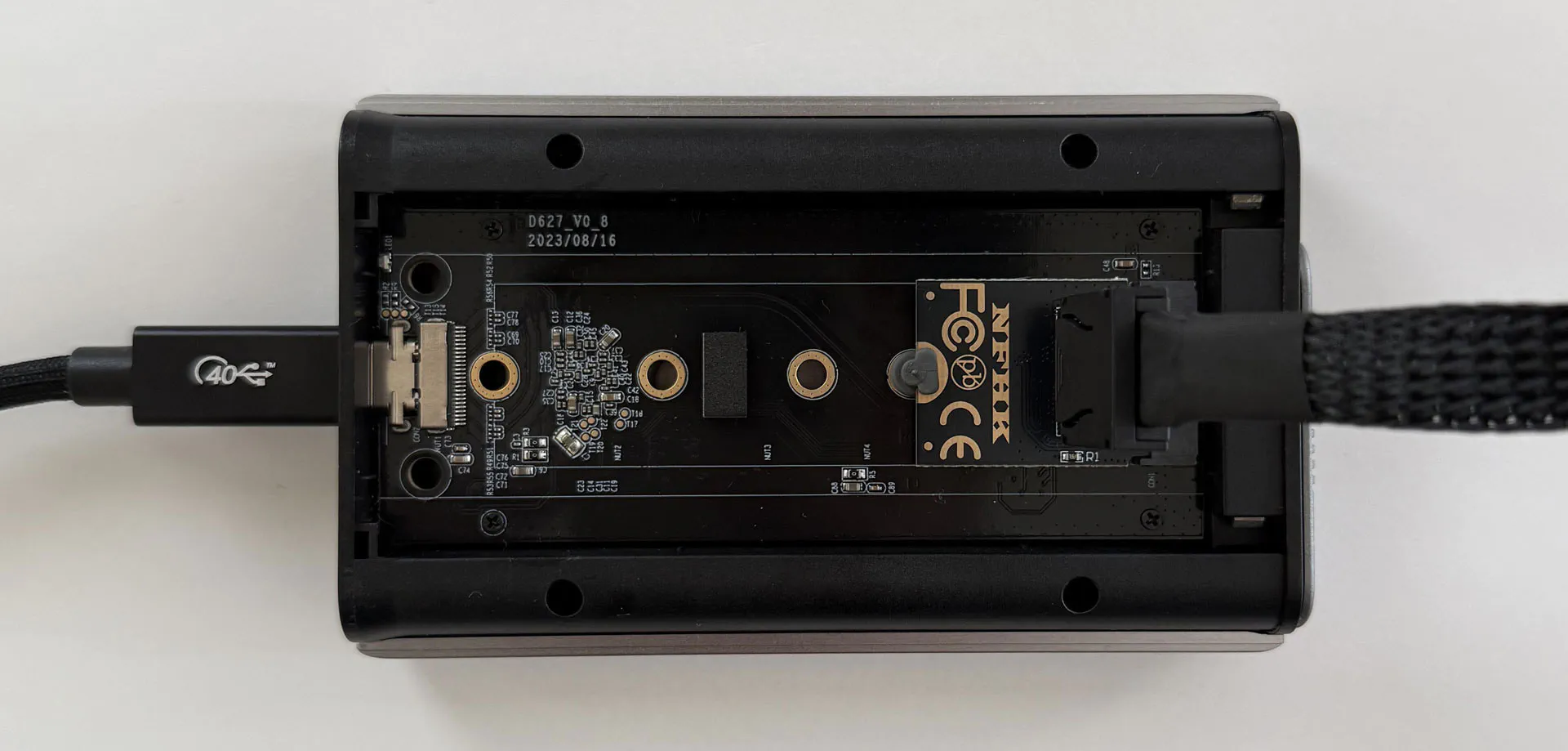

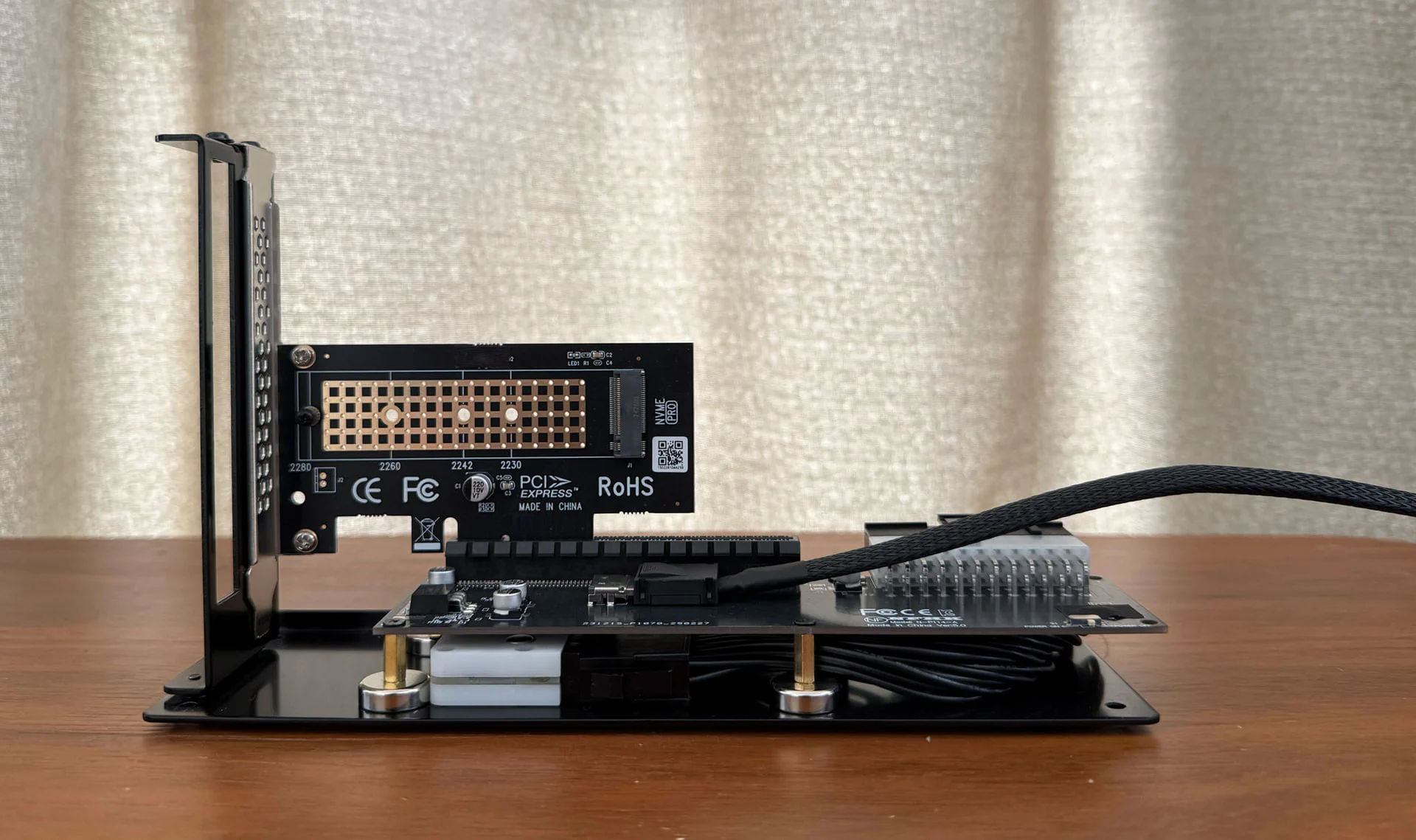

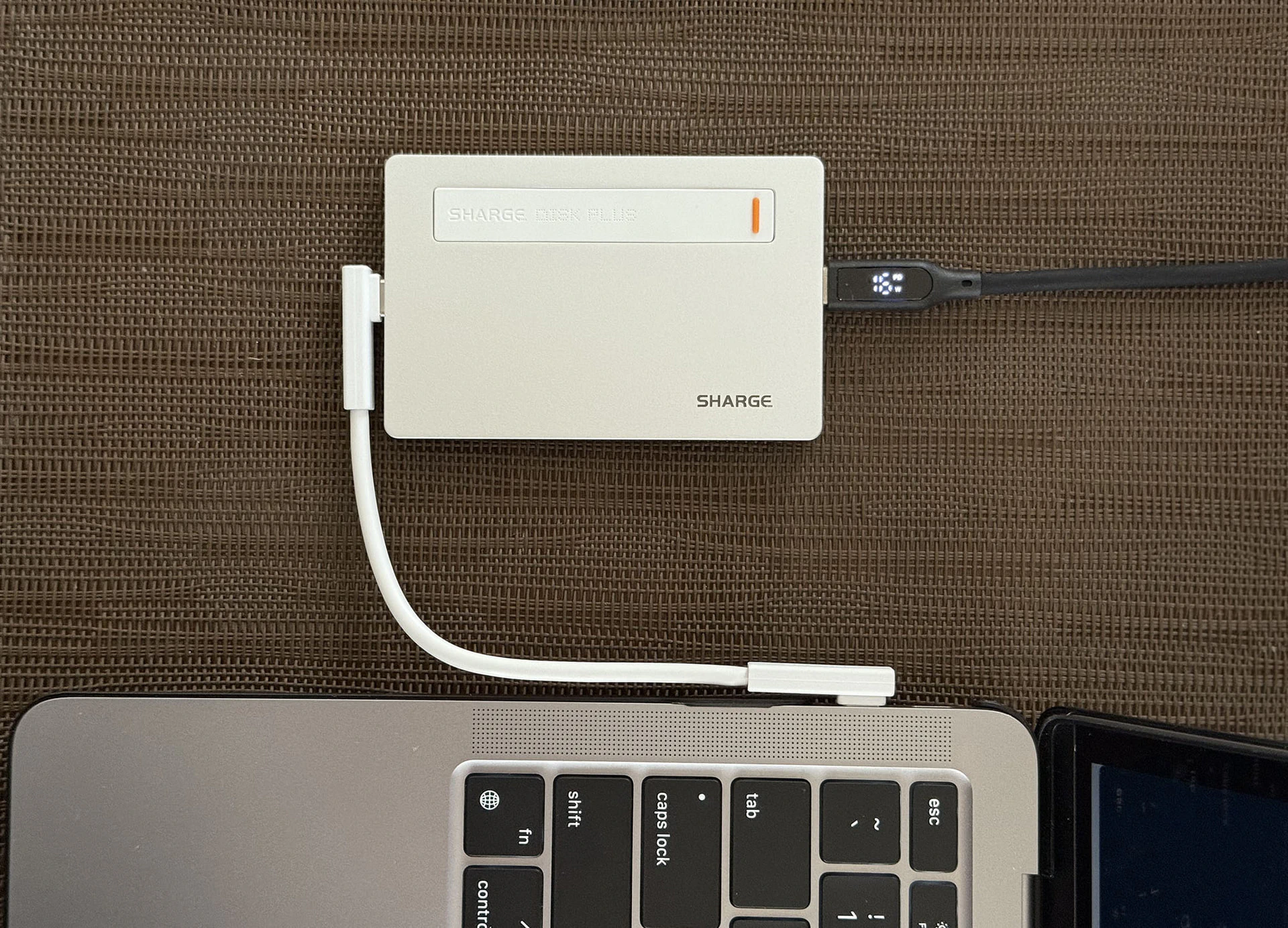

普通の PC で OCuLink を使いたい場合は PCIe スロットを OCuLink ポートへ変換する PCIe ホストアダプターや、NVMe SSD 用 M.2 スロットを OCuLink ポートに変換する M.2 ホストアダプタを利用することができます。

M.2 ホストアダプタがメジャーなため、一部で「OCuLink は M.2 から生やすもの」と誤解されているようです。

NVMe SSD 用の M.2(NGFF)スロットから PCIe 信号を簡単に引き出すことができるため、PCIe スロットの代わりに出来るという話であって「OCuLink は M.2 を変換したもの」という認識は誤りです。

OCuLink の今後の見通し

OCuLink は規格上 PCIe 4.0 x8 レーンに対応できますが、市場には PCIe 5.0 搭載の製品が出てきており早晩 PCIe 4.0 は PCIe 5.0 に取って変わられることになります。

さらに GPU などが PCIe デバイスが要求するバス幅もどんどん上がってきており、レーン数も足りなくなってきています。

OCuLink は事実上 PCIe 4.0 x8 まで対応できますが、PCIe 4.0 x8 に対応した製品はかなり少ないため、通常 OCuLink といえば PCIe 4.0 x4 利用になることにも注意が必要です。

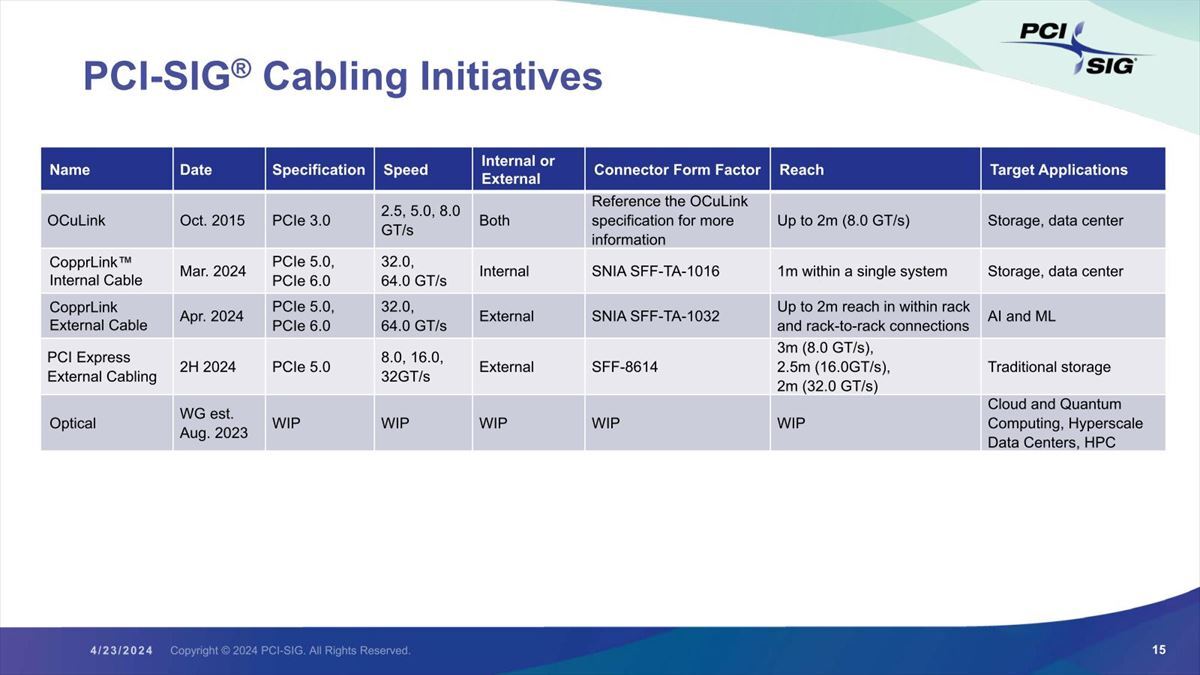

PCI-SIG は 2024年5月に PCIe 5.0 や 6.0 の x16 レーンにも対応できる OCuLink の後継規格、CopprLink(コッパーリンク)の仕様をリリースしました。

PCIe をケーブル伝送する規格の比較表。光ケーブルをつかったハイパースケールな規格も検討が始まっている。

出典:PCI-SIG Cabling Webinar

CopprLink は OCuLink との互換性はなく、SFF-TA-1016(内部接続向け)と SFF-TA-1032(外部接続向け) というコネクタを採用しています。

| Date | ID | Title | Status | Document |

|---|---|---|---|---|

| 2024-11-15 | SFF-TA-1016 | Internal Unshielded High Speed Connector System | Published 1.3 | PDF Link |

| 2025-03-03 | SFF-TA-1032 | Multi-Lane External High Speed Cable Connector System | Published 1 | PDF Link |

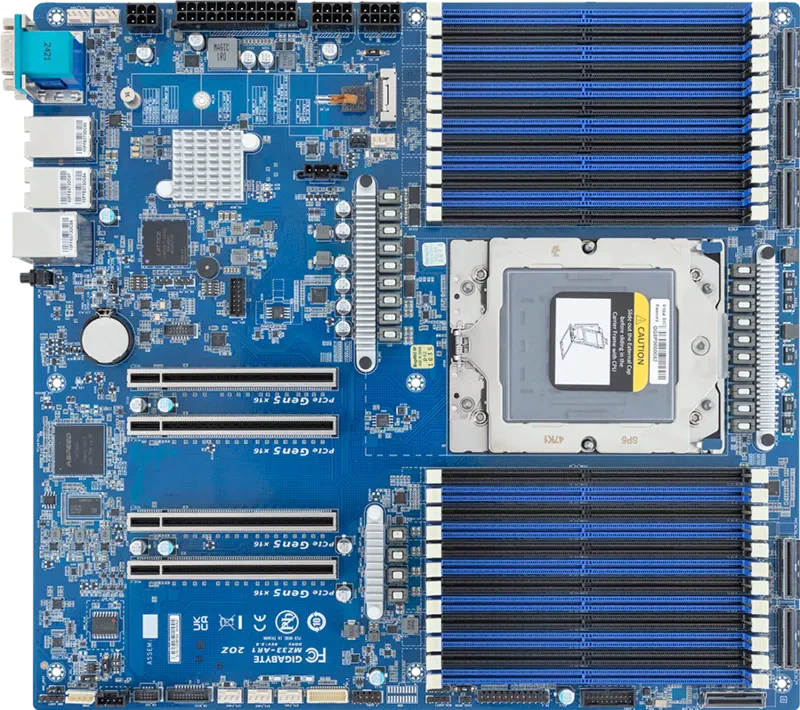

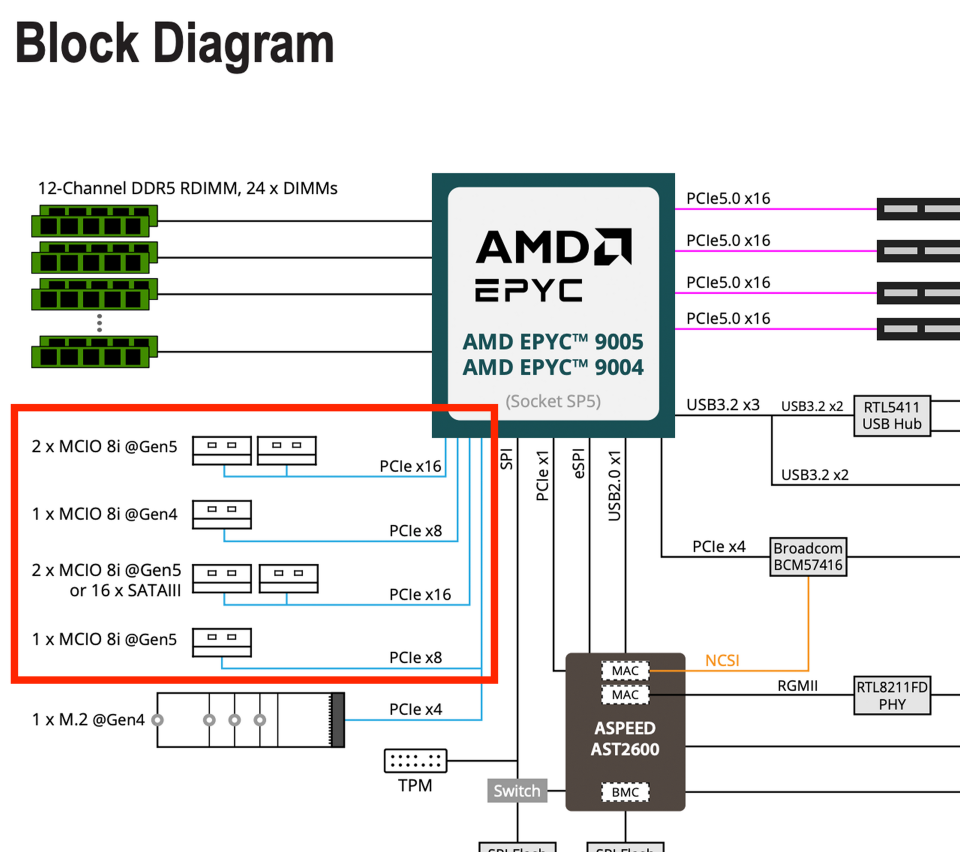

SFF-TA-1016 は MCIO(Mini Cool Edge I/O)とも呼ばれます。すでに MCIO コネクタを持ったマザーボードも存在しています。

エンタープライズ向けマザーボード GIGABYTE MZ33-AR1。6つの MCIO コネクタがメモリスロットの右と下にある。

AMD EPYC 9004/9005 は最大160レーンもの PCIe 5.0 を備える。コンシューマーでは到底考えられないスペック。

一般ユーザーも巨大化を続けるグラフィックボードを ATX ケースに収めることに苦労をしているので、将来市販のマザーボードでも PCIe スロットに加えて CooprLink を備えた製品が出てくることがあるかもしれません。

とはいえ、OCuLink の代わりに CopprLink が引き続き一般消費者向け製品に搭載されるような流れにはならないと感じています。

前述の通り、本来は OCuLink も自宅の PC で扱うような規格ではなかったはずです。そして次世代の CopprLink も「エンタープライズ・データセンター領域」での利用が前提とされています。

一般消費者の「高速通信が必要な PCIe デバイスを柔軟に構成したい」というニーズには、Thunderbolt 4 / USB4 の PCIe トンネリングやさらに次世代のコンシューマー向け規格が担うことになっていくと思われます。

ミニPC への OCuLink 搭載もいくつかの偶然が重なって発生した一過性のものなので、OCuLink 自体が今後広く普及していくこともなさそうです。

OCuLink について調べて考察していたら、それだけで結構なボリュームになってしまいました。

データ伝送速度の改善は現代コンピューティングの永遠の課題です。今後も色々な規格や仕組みが出てくることになるでしょう。

私たちがエンタープライズ向け規格に直接触れる機会は限られるでしょうが、色々と楽しみな世界です。

ざっくり OCuLink について理解できたので、次回はケーブルや OCuLink to PCIe スロットカードなどの機材を揃えて実際に OCuLink ユニットを構成してみたいと思います。

*1 PCI-SIG は PCI仕様をオープンな業界標準として所有・管理するコンソーシアム。PCI Express の仕様策定も PCI-SIG が行っている。

*2 SNIA(Storage Networking Industry Association)はストレージやストレージネットワーキングに関する技術標準化の取りまとめ等を行っている非営利の業界団体。日本にも SNIA-Japan という支部がある。